La ciencia ya no es ficción

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON 19/07/2008

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ RON 19/07/2008

La ciencia puede iluminar nuestro entendimiento, pero la literatura nos ofrece algo que la mayoría de las personas valoran más, porque les resulta más próximo: entretener sus días, divirtiéndoles una veces, conmoviéndoles otras. La ciencia-ficción reúne a ambas, en una combinación que, cierto es, no siempre es rigurosa desde el punto de vista científico, pero ¿importa esto, si de lo que se trata es de entretener, de desplegar imaginación?

Está claro, por ejemplo, que cuando en los Viajes de Gulliver (1726) Jonathan Swift describía una Isla Volante, Laputa, que se mantenía en el aire mediante un imán de tamaño descomunal que controlaban unos astrónomos, estaba haciendo ciencia-ficción, todo lo primitiva que se quiera, pero ciencia-ficción (como, por cierto, también lo fue un libro, Somnium, que escribió Kepler, publicado póstumamente en 1634, en el que explicaba y defendía el sistema heliocéntrico describiendo las observaciones que realizaba un hombre que había sido transportado a la Luna por demonios). Ahora bien, si valoramos los Viajes de Gulliver, si la consideramos una novela inmortal, es porque en ella Swift desplegó una tan ácida como maravillosamente imaginativa crítica. En los capítulos en que hablaba de los laputanos ("gentes tan sumidas en profundas especulaciones que no son capaces de hablar y de prestar atención a lo que otros dicen"), en realidad de lo que trataba era de los científicos; éstos eran su objetivo, desde el rey hasta los criados que "cortaban el pan en conos, cilindros, paralelogramos y otras figuras geométricas". Nos importa menos, y desde luego no ha dejado huella en la ciencia, el que incluyese entre los grandes temores de los laputanos el de si la Tierra, al acercarse continuamente al Sol, acabaría por ser atraída y tragada por él, o que la superficie solar quedara cubierta gradualmente por una costra producida por sus emanaciones que impidiera iluminar y calentar a la Tierra.

Y ya que nos ha aparecido la cuestión de la posible viabilidad futura de lo que autores de ciencia-ficción han imaginado, ¿ha sido frecuente que acertasen?

No es posible olvidar en este sentido la que muchos consideran como la primera obra de ciencia-ficción en sentido estricto: el Frankenstein (1818) de Mary Shelley. En una era como la presente, dominada en ciencia por disciplinas como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología, y por logros como clonaciones, células madre o animales y plantas transgénicas, el monstruo creado por el científico protagonista de la novela de Shelley nos resulta familiar y acaso posible. Más aún, el trasfondo ético-moral que subyace detrás de la novela es hoy más actual que nunca. ¡Y qué decir de Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, con embriones producidos en masa; esto es, la reproducción humana convertida en un proceso industrial selectivo (además, los embriones eran tratados de manera que condujeran a diferentes tipos, de acuerdo con sus destinos futuros)! Shelley y Huxley vieron, con claridad o intuyéndolo, posibilidades que la era del ADN recombinante está alumbrando.

Cuando se habla de éxito en las predicciones de autores de obras de ciencia-ficción, es inevitable mencionar el nombre de Julio Verne. Cierto, en sus novelas aparecen, por ejemplo, submarinos movidos con energía eléctrica (el Nautilus de Veinte mil leguas de viaje submarino, 1869-1870) o telégrafos "fotográficos" (París en el siglo XX, obra póstuma) que podían enviar a distancia facsímiles de documentos. Ahora bien, lo que pocas veces se dice es que Verne no fue el primero que imaginó artilugios semejantes. En 1880, el ingeniero norteamericano Robert Fulton presentó a Napoleón un submarino que había construido, proponiéndole que lo utilizase contra los ingleses. El nombre que le puso fue ¡Nautilus! Y en 1859, Narcis Monturiol construyó el Ictíneo, que llegó a sumergirse en el puerto de Barcelona. En cuanto al telégrafo fotográfico que presagiaba el fax, como en la propia novela se reconoce fue un invento de un italiano, Giovanni Caselli (1815-1891): lo llamaba "pantetelégrafo". La imaginación de Verne estaba bien nutrida por conocimientos científicos. En realidad fue una mezcla de novelista y divulgador científico, aunque esa faceta de su obra haya quedado difuminada con el paso del tiempo.

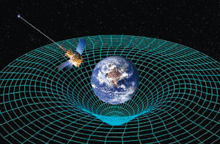

H. G. Wells es otro de los hitos clásicos en la literatura de ciencia-ficción. Combinaba el horror gótico de Shelley con los viajes de Verne y la sátira de Swift, y vislumbró algo de lo que la ciencia haría en el futuro si no posible sí imaginable. Recordemos en este sentido La máquina del tiempo (1895) y La guerra de los mundos (1898), en la que predecía la posibilidad de bombas atómicas. Por cierto, el físico Leo Szilard leyó esta novela cuando en la década de 1930 estaba desarrollando la idea de una reacción nuclear en cadena. Tal vez aquella experiencia le sirviese cuando el propio Szilard probó suerte en el género con el propósito de utilizar la ciencia-ficción para defender sus llamamientos a favor de la paz mundial. Voice of the dolphins (1961) es su principal obra en este campo. Como Szilard y Kepler, otros distinguidos científicos también han practicado esta difícil empresa literaria. Dos astrofísicos, Fred Hoyle, autor de, entre otras, La nube negra (1957), y Carl Sagan (Contacto) son mis favoritos en este apartado. El ejemplo de Contacto viene bien para recordar un elemento que ha figurado en legiones de novelas de ciencia-ficción, los viajes por el espacio en general, y en el tiempo en particular. Es verdad que tales periplos habían sido imaginados antes (no es difícil), pero sólo adquirieron un tinte de seriedad tras el advenimiento de la teoría de la relatividad general de Einstein y de la cosmología relativista. Agujeros de gusano y negros o universos paralelos son elementos que la ciencia relativista ha puesto a disposición de los autores de ciencia-ficción y no al revés.

Y es que es muy difícil predecir el futuro. Recordemos el caso del físico estadounidense Albert Michelson, premio Nobel de Física en 1907, quien en 1894 pronunció las siguientes palabras: "Parece probable que la mayoría de los grandes principios básicos hayan sido ya firmemente establecidos y que haya que buscar los futuros avances sobre todo aplicando de manera rigurosa estos principios... Las futuras verdades de la Ciencia Física se deberán buscar en la sexta cifra de los decimales". Un año después de que Michelson pronunciase estas rotundas, y equivocadas, palabras, en 1895, Röntgen descubría los rayos X y el año siguiente Becquerel la radiactividad. La historia de la ciencia no se puede leer desde el punto de vista de la ciencia-ficción. De hecho, no es infrecuente, especialmente a partir del último siglo y medio, que los descubrimientos científicos nos parezcan más ficción que realidad; la física cuántica, con sus ondas probabilistas en las que conviven ondas y partículas, constituye un buen ejemplo. El autor de ciencia-ficción puede, acaso, imaginar el futuro, pero algunos científicos lo vislumbrarán con mayor seguridad. Mi ejemplo preferido en este sentido es el de William Ayrton, un hoy olvidado catedrático de Física aplicada de ingeniería eléctrica de Londres. En una conferencia que pronunció en 1897, Ayrton pronunció estas proféticas palabras: "No hay duda de que llegará el día en el que probablemente tanto yo como ustedes habremos sido olvidados, en el que los cables de cobre, el hierro y la gutapercha que los recubre serán relegados al museo de antigüedades. Entonces, cuando una persona quiera telegrafiar a un amigo, incluso sin saber dónde pueda estar, llamará con una voz electromagnética que será escuchada por aquel que tenga el oído electromagnético, pero que permanecerá silenciosa para todos los demás. Dirá '¿dónde estás?' y la respuesta llegará audible a la persona con el oído electromagnético: 'Estoy en el fondo de una mina de carbón, o cruzando los Andes, o en el medio del Pacífico". En la era de los teléfonos móviles, las anteriores palabras suenan familiares, ¿no? -

Está claro, por ejemplo, que cuando en los Viajes de Gulliver (1726) Jonathan Swift describía una Isla Volante, Laputa, que se mantenía en el aire mediante un imán de tamaño descomunal que controlaban unos astrónomos, estaba haciendo ciencia-ficción, todo lo primitiva que se quiera, pero ciencia-ficción (como, por cierto, también lo fue un libro, Somnium, que escribió Kepler, publicado póstumamente en 1634, en el que explicaba y defendía el sistema heliocéntrico describiendo las observaciones que realizaba un hombre que había sido transportado a la Luna por demonios). Ahora bien, si valoramos los Viajes de Gulliver, si la consideramos una novela inmortal, es porque en ella Swift desplegó una tan ácida como maravillosamente imaginativa crítica. En los capítulos en que hablaba de los laputanos ("gentes tan sumidas en profundas especulaciones que no son capaces de hablar y de prestar atención a lo que otros dicen"), en realidad de lo que trataba era de los científicos; éstos eran su objetivo, desde el rey hasta los criados que "cortaban el pan en conos, cilindros, paralelogramos y otras figuras geométricas". Nos importa menos, y desde luego no ha dejado huella en la ciencia, el que incluyese entre los grandes temores de los laputanos el de si la Tierra, al acercarse continuamente al Sol, acabaría por ser atraída y tragada por él, o que la superficie solar quedara cubierta gradualmente por una costra producida por sus emanaciones que impidiera iluminar y calentar a la Tierra.

Y ya que nos ha aparecido la cuestión de la posible viabilidad futura de lo que autores de ciencia-ficción han imaginado, ¿ha sido frecuente que acertasen?

No es posible olvidar en este sentido la que muchos consideran como la primera obra de ciencia-ficción en sentido estricto: el Frankenstein (1818) de Mary Shelley. En una era como la presente, dominada en ciencia por disciplinas como la biología molecular, la ingeniería genética y la biotecnología, y por logros como clonaciones, células madre o animales y plantas transgénicas, el monstruo creado por el científico protagonista de la novela de Shelley nos resulta familiar y acaso posible. Más aún, el trasfondo ético-moral que subyace detrás de la novela es hoy más actual que nunca. ¡Y qué decir de Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, con embriones producidos en masa; esto es, la reproducción humana convertida en un proceso industrial selectivo (además, los embriones eran tratados de manera que condujeran a diferentes tipos, de acuerdo con sus destinos futuros)! Shelley y Huxley vieron, con claridad o intuyéndolo, posibilidades que la era del ADN recombinante está alumbrando.

Cuando se habla de éxito en las predicciones de autores de obras de ciencia-ficción, es inevitable mencionar el nombre de Julio Verne. Cierto, en sus novelas aparecen, por ejemplo, submarinos movidos con energía eléctrica (el Nautilus de Veinte mil leguas de viaje submarino, 1869-1870) o telégrafos "fotográficos" (París en el siglo XX, obra póstuma) que podían enviar a distancia facsímiles de documentos. Ahora bien, lo que pocas veces se dice es que Verne no fue el primero que imaginó artilugios semejantes. En 1880, el ingeniero norteamericano Robert Fulton presentó a Napoleón un submarino que había construido, proponiéndole que lo utilizase contra los ingleses. El nombre que le puso fue ¡Nautilus! Y en 1859, Narcis Monturiol construyó el Ictíneo, que llegó a sumergirse en el puerto de Barcelona. En cuanto al telégrafo fotográfico que presagiaba el fax, como en la propia novela se reconoce fue un invento de un italiano, Giovanni Caselli (1815-1891): lo llamaba "pantetelégrafo". La imaginación de Verne estaba bien nutrida por conocimientos científicos. En realidad fue una mezcla de novelista y divulgador científico, aunque esa faceta de su obra haya quedado difuminada con el paso del tiempo.

H. G. Wells es otro de los hitos clásicos en la literatura de ciencia-ficción. Combinaba el horror gótico de Shelley con los viajes de Verne y la sátira de Swift, y vislumbró algo de lo que la ciencia haría en el futuro si no posible sí imaginable. Recordemos en este sentido La máquina del tiempo (1895) y La guerra de los mundos (1898), en la que predecía la posibilidad de bombas atómicas. Por cierto, el físico Leo Szilard leyó esta novela cuando en la década de 1930 estaba desarrollando la idea de una reacción nuclear en cadena. Tal vez aquella experiencia le sirviese cuando el propio Szilard probó suerte en el género con el propósito de utilizar la ciencia-ficción para defender sus llamamientos a favor de la paz mundial. Voice of the dolphins (1961) es su principal obra en este campo. Como Szilard y Kepler, otros distinguidos científicos también han practicado esta difícil empresa literaria. Dos astrofísicos, Fred Hoyle, autor de, entre otras, La nube negra (1957), y Carl Sagan (Contacto) son mis favoritos en este apartado. El ejemplo de Contacto viene bien para recordar un elemento que ha figurado en legiones de novelas de ciencia-ficción, los viajes por el espacio en general, y en el tiempo en particular. Es verdad que tales periplos habían sido imaginados antes (no es difícil), pero sólo adquirieron un tinte de seriedad tras el advenimiento de la teoría de la relatividad general de Einstein y de la cosmología relativista. Agujeros de gusano y negros o universos paralelos son elementos que la ciencia relativista ha puesto a disposición de los autores de ciencia-ficción y no al revés.

Y es que es muy difícil predecir el futuro. Recordemos el caso del físico estadounidense Albert Michelson, premio Nobel de Física en 1907, quien en 1894 pronunció las siguientes palabras: "Parece probable que la mayoría de los grandes principios básicos hayan sido ya firmemente establecidos y que haya que buscar los futuros avances sobre todo aplicando de manera rigurosa estos principios... Las futuras verdades de la Ciencia Física se deberán buscar en la sexta cifra de los decimales". Un año después de que Michelson pronunciase estas rotundas, y equivocadas, palabras, en 1895, Röntgen descubría los rayos X y el año siguiente Becquerel la radiactividad. La historia de la ciencia no se puede leer desde el punto de vista de la ciencia-ficción. De hecho, no es infrecuente, especialmente a partir del último siglo y medio, que los descubrimientos científicos nos parezcan más ficción que realidad; la física cuántica, con sus ondas probabilistas en las que conviven ondas y partículas, constituye un buen ejemplo. El autor de ciencia-ficción puede, acaso, imaginar el futuro, pero algunos científicos lo vislumbrarán con mayor seguridad. Mi ejemplo preferido en este sentido es el de William Ayrton, un hoy olvidado catedrático de Física aplicada de ingeniería eléctrica de Londres. En una conferencia que pronunció en 1897, Ayrton pronunció estas proféticas palabras: "No hay duda de que llegará el día en el que probablemente tanto yo como ustedes habremos sido olvidados, en el que los cables de cobre, el hierro y la gutapercha que los recubre serán relegados al museo de antigüedades. Entonces, cuando una persona quiera telegrafiar a un amigo, incluso sin saber dónde pueda estar, llamará con una voz electromagnética que será escuchada por aquel que tenga el oído electromagnético, pero que permanecerá silenciosa para todos los demás. Dirá '¿dónde estás?' y la respuesta llegará audible a la persona con el oído electromagnético: 'Estoy en el fondo de una mina de carbón, o cruzando los Andes, o en el medio del Pacífico". En la era de los teléfonos móviles, las anteriores palabras suenan familiares, ¿no? -

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900

© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900

Sonrisa en cajita feliz

Mariño González

(Público 10 de Mayo 2008)

Mariño González

(Público 10 de Mayo 2008)

Pocas veces en la historia –acaso una o dos– un hombre puede acudir, legítimamente, al uso de la solemnidad. Y la mayoría, por supuesto, se suscita en tiempos de cambio tecnológico. Uno de esos paradigmas electrónicos, que marcan como con hacha el rumbo de la evolución humana es, usted ya lo había adivinado, querido lector, la cámara “que detecta sonrisas”.

El eslogan es simple, pero demoledor: “Cuando sonríes, te toma la foto”. Nunca tanta simpleza. Nunca lo adivinó Graham Bell, quien, por otro lado, tendría que haber abusado de la fórmula: “Cuando levantas el aparato negro, lo pegas a tu oreja y vocalizas cualquier enunciado podrá ser escuchado por otra persona a una increíble distancia de siete yardas”. O algo peor.

La humanidad, en pleno siglo XXI, puede estar, hay que decirlo, orgullosa: las máquinas para picar verdura son más eficientes que en el novecento (ni la zanahoria ni la papa ni el chinchayote se les resisten), nuestros científicos han encontrado un manera probada de ganar en el piedra, papel o tijera y los sombreros para protegernos del Sol cuestan sólo diez pesos con cualquier vendedor ambulante del centro de Guadalajara. Pero algo nos faltaba para dar el gran salto y alguien entendió que el lastre que

nos mantenía pegados a la vieja centuria era, nada más y nada menos, nuestra incapacidad congenital para tomar buenas fotografías.

¿El hombre en la Luna? ¡Bah! ¿Los avances en materia genética? ¡Uff! ¿Que clonaron a una banana?

¡Nimiedades! Las buenas nuevas las trae, no había de otra, la televisión. Un cuadrito de metal y plástico, unos cuantos circuitos y algo de vidrio y, ahora sí, todos sonrientes en las fotos.

La torpe generosidad de Emilio González Márquez, el aumento del transporte público, la congestion vehicular en la zona metropolitana (hay quien dice que se mueve más rápido la sangre en las venas

colesterizadas de un gordo), la violencia en las calles y hasta las novelas de Humberto Aguinaga ya no nos deben preocupar: armemos a nuestros fotógrafos y camarógrafos con esta nueva tecnología y digamos (y bebamos) whisky. Y hay que estar atentos porque, como lo previó don Fidel (el de acá, no el de allá), el que no sonríe, ni modo, no sale en la foto.

El eslogan es simple, pero demoledor: “Cuando sonríes, te toma la foto”. Nunca tanta simpleza. Nunca lo adivinó Graham Bell, quien, por otro lado, tendría que haber abusado de la fórmula: “Cuando levantas el aparato negro, lo pegas a tu oreja y vocalizas cualquier enunciado podrá ser escuchado por otra persona a una increíble distancia de siete yardas”. O algo peor.

La humanidad, en pleno siglo XXI, puede estar, hay que decirlo, orgullosa: las máquinas para picar verdura son más eficientes que en el novecento (ni la zanahoria ni la papa ni el chinchayote se les resisten), nuestros científicos han encontrado un manera probada de ganar en el piedra, papel o tijera y los sombreros para protegernos del Sol cuestan sólo diez pesos con cualquier vendedor ambulante del centro de Guadalajara. Pero algo nos faltaba para dar el gran salto y alguien entendió que el lastre que

nos mantenía pegados a la vieja centuria era, nada más y nada menos, nuestra incapacidad congenital para tomar buenas fotografías.

¿El hombre en la Luna? ¡Bah! ¿Los avances en materia genética? ¡Uff! ¿Que clonaron a una banana?

¡Nimiedades! Las buenas nuevas las trae, no había de otra, la televisión. Un cuadrito de metal y plástico, unos cuantos circuitos y algo de vidrio y, ahora sí, todos sonrientes en las fotos.

La torpe generosidad de Emilio González Márquez, el aumento del transporte público, la congestion vehicular en la zona metropolitana (hay quien dice que se mueve más rápido la sangre en las venas

colesterizadas de un gordo), la violencia en las calles y hasta las novelas de Humberto Aguinaga ya no nos deben preocupar: armemos a nuestros fotógrafos y camarógrafos con esta nueva tecnología y digamos (y bebamos) whisky. Y hay que estar atentos porque, como lo previó don Fidel (el de acá, no el de allá), el que no sonríe, ni modo, no sale en la foto.

MANUEL VICENT

Moléculas

Desde que he sabido que hay más moléculas en una simple gota de agua que estrellas en todas las galaxias juntas, he perdido el respeto al universo, sobre todo si se considera que nuestro cuerpo está formado sólo de agua en sus tres cuartas partes. Es más fascinante y misterioso mirar hacia abajo que hacia arriba. El microscopio ha desbancado al telescopio como instrumento poético e imaginativo, ya que entre los electrones y el núcleo de un átomo existe proporcionalmente tanta o más distancia que de la tierra a la luna. De hecho, estamos vacíos. Por eso los millones de partículas radioactivas que desprenden las galaxias atraviesan nuestro cuerpo sin tocarlo siquiera. Cuando en las noches de verano contemples las constelaciones, que los antiguos asimilaban a figuras de animales, pregúntate qué puede hacer por ti la Osa Mayor o qué puedes hacer tú por la Casiopea.

Nada de nada, aparte de inspirarte algún deseo imposible. Las esferas celestes están estúpidamente encadenadas a sus órbitas. El tejado de tu casa, que en las mañanas de invierno amanece cubierto de escarcha, es un universo más inquietante. También se pueden considerar constelaciones las huellas que en él han dejado los pájaros. Trillones de moléculas habitan en una gota de rocío formando un firmamento estrellado en el que participa directamente la carne y la sangre del cuerpo humano hasta la intimidad de todas sus las células, que también navegan en agua. El espíritu es el resultado de una alta tecnología química. En el Instituto Craig Venter de Estados Unidos se ha dado el primer paso para la creación de vida artificial. Muy pronto será presentada en sociedad una bacteria viva creada por la ingeniería genética a partir de elementos inertes. Hacia ese universo infinito de la profunda materia hay que volcar la imaginación poética, la esperanza y el terror. Dejemos que las galaxias se devoren entre ellas y se suiciden lanzándose a un agujero negro. La escarcha que aletea con el primer sol en el tejado en la mañana de invierno contiene todas las moléculas del espíritu y de la carne. Las huellas de los pájaros son constelaciones que cubren todos los sueños.

27/01/2008

© Diario EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200Nada de nada, aparte de inspirarte algún deseo imposible. Las esferas celestes están estúpidamente encadenadas a sus órbitas. El tejado de tu casa, que en las mañanas de invierno amanece cubierto de escarcha, es un universo más inquietante. También se pueden considerar constelaciones las huellas que en él han dejado los pájaros. Trillones de moléculas habitan en una gota de rocío formando un firmamento estrellado en el que participa directamente la carne y la sangre del cuerpo humano hasta la intimidad de todas sus las células, que también navegan en agua. El espíritu es el resultado de una alta tecnología química. En el Instituto Craig Venter de Estados Unidos se ha dado el primer paso para la creación de vida artificial. Muy pronto será presentada en sociedad una bacteria viva creada por la ingeniería genética a partir de elementos inertes. Hacia ese universo infinito de la profunda materia hay que volcar la imaginación poética, la esperanza y el terror. Dejemos que las galaxias se devoren entre ellas y se suiciden lanzándose a un agujero negro. La escarcha que aletea con el primer sol en el tejado en la mañana de invierno contiene todas las moléculas del espíritu y de la carne. Las huellas de los pájaros son constelaciones que cubren todos los sueños.

27/01/2008

© Prisacom S.A. - Ribera del Sena, S/N - Edificio APOT - Madrid [España] - Tel. 91 353 7900

Vol 449 | Issue no. 7162 | 4 October 2007

Time for a fresh start

Fifty years after the momentous launch of Sputnik, Russia has yet that is anything close to meeting its twenty-first century needs.

Time for a fresh start

Fifty years after the momentous launch of Sputnik, Russia has yet that is anything close to meeting its twenty-first century needs.

The launch of the Sputnik probe on board an R-7 rocket on Friday 4 October 1957 can be seen, in retrospect, as the former Soviet Union’s finest hour. It was the point at which that nation’s alleged devotion to science and technology found its ultimate symbolic triumph.

But the awe that the launch inspired around the world (see page 538) proved to be short-lived. The country’s centralized system for managing science and technology was subsequently impaled, as the Marxists would put it, on its own contradictions.

Sixteen years after the Soviet Union ceased to exist, science in Russia has yet to fully discard the baggage it inherited from the Soviet era (see pages 524 and 528). If anything, after several faltering attempts at reform, the Russian Academy of Sciences is retreating into its sclerotic past.

As recently as the 1980s, according to most estimates, the Soviet Union had more scientists and engineers than the United States. Isolated as they were from contemporaries in much of the rest of the world, these researchers clocked up a number of noteworthy achievements, in spheres ranging from rocket technology to pure mathematics. But even at the time Sputnik took off, the writing was on the wall for Soviet scientific advancement: the politically inspired aversion to the study of genetics, implemented by Trofim Lysenko, director of Soviet biology under Joseph Stalin, was in itself sufficient to ensure that many of the major scientific advances of the second half of the twentieth century would take place with little or no Soviet involvement.

Indeed, the success of Sputnik arguably accelerated the relative decline of Soviet science and technology by creating a massive impetus for the state sponsorship of both in the United States and elsewhere (see page 542).

After the fall But the scientific community within the Soviet Union retained an influential and relatively comfortable position until the union’s collapse in 1991. Given the speed at which events unfolded, it is hardly surprising that scientists were unprepared for the sudden end of a

political system that they had occasionally criticized, but that had fed them well. Abandoned by the government, and unable to come to terms with the reforming frenzy in the early days of capitalism, Russia’s scientific élite, in particular, saw the end of communism as a kind of existential threat. But it is disappointing and surprising that even now resentment, bitterness and attempts to defend old privileges are still widespread among Russian professors.

The same is true, on an institutional level, for the Russian Academy of Sciences — now, as then, the backbone of the country’s research system. The academy’s measurable scientific output is in decline, and yet many (perhaps most) of its members are stubbornly opposing all proposals for reform, whether they emanate from the academy itself or from Vladimir Putin’s government.

The academy’s autonomy is threatened by a 2006 decree from Putin that would give him the power of veto over its elected presidency. But to protect itself effectively, the academy needs to reinvent itself as a strong, modern institution, whose values are worth defending (see page 536). Clinging to past glories just won’t do. The Russian government is increasingly unwilling to tolerate the academy’s never-ending dodging and manoeuvring when it comes to the introduction of performancerelated funding mechanisms, more competition and increased accountability.

The catastrophic funding situation of a decade ago, when many institutes survived thanks only to foreign aid, is not the sole reason for the academy’s current ills. It has neglected to adopt quality standards that all successful science nations consider vital for achieving what is commonly called ‘excellence’.

Lack of perspective

Getting scientific papers published in international journals, for example, is essential for researchers from Boston to Beijing. But at most Russian institutes no one cares about publication lists and impact factors, and many scientists regard as impertinent the idea that research careers should depend on papers in ‘foreign’ journals. The very notion of peer review is still not accepted by the old guard. All this must change. The academy needs to make sure that the limited funds are being allocated, in a competitive and transparent way, to the best groups and projects in each field. This is even more important now that public research spending is increasing, thanks to Russia’s booming economy. But in the absence of real competition and stringent quality-management the extra money is likely to dissolve in nepotism and ill-reviewed projects.

A thorough evaluation of all academy institutes, by respected scientists from Russia and abroad, would be the best way to commence modernization. Further neglect of reform will cement only the academy’s decline into mediocrity or obsolescence, and foster yet more emigration of young talent. The academy should instigate this process before it has a more draconian one thrust upon it by the Kremlin.

There is no need for Russia to uncritically copy ‘the’ Western science system. There are, in fact, many such systems in operation, ranging from the single-grant system that predominates in the United States to the French approach of supporting most research under contracts between the government and a network of permanently staffed research institutions. Given its own scientific tradition and circumstances, the latter may suit Russia better. But the failure to modernize thus far suggests that it will be many years before Russian science and technology again holds the world in awe.

But the awe that the launch inspired around the world (see page 538) proved to be short-lived. The country’s centralized system for managing science and technology was subsequently impaled, as the Marxists would put it, on its own contradictions.

Sixteen years after the Soviet Union ceased to exist, science in Russia has yet to fully discard the baggage it inherited from the Soviet era (see pages 524 and 528). If anything, after several faltering attempts at reform, the Russian Academy of Sciences is retreating into its sclerotic past.

As recently as the 1980s, according to most estimates, the Soviet Union had more scientists and engineers than the United States. Isolated as they were from contemporaries in much of the rest of the world, these researchers clocked up a number of noteworthy achievements, in spheres ranging from rocket technology to pure mathematics. But even at the time Sputnik took off, the writing was on the wall for Soviet scientific advancement: the politically inspired aversion to the study of genetics, implemented by Trofim Lysenko, director of Soviet biology under Joseph Stalin, was in itself sufficient to ensure that many of the major scientific advances of the second half of the twentieth century would take place with little or no Soviet involvement.

Indeed, the success of Sputnik arguably accelerated the relative decline of Soviet science and technology by creating a massive impetus for the state sponsorship of both in the United States and elsewhere (see page 542).

After the fall But the scientific community within the Soviet Union retained an influential and relatively comfortable position until the union’s collapse in 1991. Given the speed at which events unfolded, it is hardly surprising that scientists were unprepared for the sudden end of a

political system that they had occasionally criticized, but that had fed them well. Abandoned by the government, and unable to come to terms with the reforming frenzy in the early days of capitalism, Russia’s scientific élite, in particular, saw the end of communism as a kind of existential threat. But it is disappointing and surprising that even now resentment, bitterness and attempts to defend old privileges are still widespread among Russian professors.

The same is true, on an institutional level, for the Russian Academy of Sciences — now, as then, the backbone of the country’s research system. The academy’s measurable scientific output is in decline, and yet many (perhaps most) of its members are stubbornly opposing all proposals for reform, whether they emanate from the academy itself or from Vladimir Putin’s government.

The academy’s autonomy is threatened by a 2006 decree from Putin that would give him the power of veto over its elected presidency. But to protect itself effectively, the academy needs to reinvent itself as a strong, modern institution, whose values are worth defending (see page 536). Clinging to past glories just won’t do. The Russian government is increasingly unwilling to tolerate the academy’s never-ending dodging and manoeuvring when it comes to the introduction of performancerelated funding mechanisms, more competition and increased accountability.

The catastrophic funding situation of a decade ago, when many institutes survived thanks only to foreign aid, is not the sole reason for the academy’s current ills. It has neglected to adopt quality standards that all successful science nations consider vital for achieving what is commonly called ‘excellence’.

Lack of perspective

Getting scientific papers published in international journals, for example, is essential for researchers from Boston to Beijing. But at most Russian institutes no one cares about publication lists and impact factors, and many scientists regard as impertinent the idea that research careers should depend on papers in ‘foreign’ journals. The very notion of peer review is still not accepted by the old guard. All this must change. The academy needs to make sure that the limited funds are being allocated, in a competitive and transparent way, to the best groups and projects in each field. This is even more important now that public research spending is increasing, thanks to Russia’s booming economy. But in the absence of real competition and stringent quality-management the extra money is likely to dissolve in nepotism and ill-reviewed projects.

A thorough evaluation of all academy institutes, by respected scientists from Russia and abroad, would be the best way to commence modernization. Further neglect of reform will cement only the academy’s decline into mediocrity or obsolescence, and foster yet more emigration of young talent. The academy should instigate this process before it has a more draconian one thrust upon it by the Kremlin.

There is no need for Russia to uncritically copy ‘the’ Western science system. There are, in fact, many such systems in operation, ranging from the single-grant system that predominates in the United States to the French approach of supporting most research under contracts between the government and a network of permanently staffed research institutions. Given its own scientific tradition and circumstances, the latter may suit Russia better. But the failure to modernize thus far suggests that it will be many years before Russian science and technology again holds the world in awe.

De la revisión de la literatura reciente aparecida en Science, destaco esta semana el número correspondiente al 13 de Abril de 2007 en donde se publica por primera vez el genóma completo del Macaco. Simio alejado del hombre pero que hacía falta su descripción para comparar sus hanilidades genéticas con las del gorila, chimpance y humano.

Hay un par de artículos muy interesantes acerca del papel que juegan, por un lado las citocinas, especialmente una llamada LIGHT en el nivel de lípidos en la sangre y que pueden estar desregulado en ateroesclerosis. Lo interesante es que este proceso es controlado por linfocitos en el hígado.

El otro artículo trata de como el esfingolípido 1 (SIP 1) secretado probablemente por el endotelio, provoca el egreso de linfocitos de ciertos "moteles" temporales como el bazo, los ganglios linfáticos.

Científicos de Ontario, Canada, han descrito en Science (20 de Abril) que para formar memoria en el cerebro, es necesario que las neuronas compitan entre si para seleccionar a las depositarias del recuerdo. Esas neuronas, formaran entonces un circuito específico. El fenómeno es observable durante el desarrollo para que en la etapa adulta el cerebro pueda recordar lo que previamente registró el mencionado circuito de neuronas selecciondas.

Muestras al Azar, (Science, 25 de Mayo de 2007), la gustada sección de Constance Holden, nos plantea la opción del DAR socialmente, lo cual es benéfico en más de un sentido; resulta que en un estudio realizado por científicos de la Universidad de Londres, se observó que en una comunidad de macacos, aquellos que se dedicaban a complacer a otros miembros de su colonia les bajaba el nivel de cortisol, es decir no tenían el estrés destructivo que caracteriza a nuestra sociedad competitiva moderna y occidental.

En una perspectiva de la revista Science del 1 de Junio de 2007 se discute si la biología regenerativa y la medicina pueden juntar esfuerzos para integrar una nueva disciplina que permita su aplicación, lo cual permitiría reparar y hasta reconstruir órganos propios hasta ahora transplantados de otros individuos, lo cual ha sido difícil debido al rechazo inmunológico.

Los temas que destaco del número de Science del 8 de Junio de 2007 son; Reprogramación de células diferenciadas sin embriones. Un nuevo descubrimiento sobre la proteína Tau, normalmente responsable de la estabilización de los microtúbulos dentro de la neurona, puede estar implicada cuando una forma mutada de ella se presenta en la Enfermedad de Alzheimer.

Un reporte revela la existencia de una nueva clase de RNA que es responsable importante de los procesos de transcripción pervasiva. En otro artículo se observa que las alergias pueden atenuarse por medio de canabinoides. Por último dos notas de señalización y su medio ambiene indican que las oscilaciones de niveles de calcio pueden ser responsables de los ritmos circadianos, la segunda nota se refiere a la IL-33 activa en el nucleo y con receptore celulares.

The Flight from Science and Reason

View more presentations from Mauricio Jimenez.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario